El Mundo está empezando a preocuparse en serio por lo que pasa en el Mundo, entre otras razones, por lo que está ocurriendo en la Amazonía. La información que ofrecen las redes, es preocupante. Comparto algunos titulares:

«El 18 de octubre de 2023, la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población (2023) transmitió un debate de Sí o No sobre la afirmación: “La población de seres humanos que puede mantenerse de manera sostenible en el planeta con un nivel de vida razonable, es inferior a 4 mil millones ”

«Al actual ritmo de consumo, la humanidad necesitaría casi tres planetas Tierra para satisfacer las demandas alimentarias y energéticas de los más de 9.000 millones de personas que habrá en 2050.»

«Hoy por hoy únicamente se puede producir comida para 3.400 millones de personas, de las 7.700 millones actuales, sin poner en riesgo el futuro. La industrialización, la higiene, los antibióticos y las vacunas han disparado la población mundial en tan solo 200 años.»

«Las proyecciones muestran que para alimentar una población mundial de 9.100 millones de personas en 2050 sería necesario aumentar la producción de alimentos en un 70 % entre 2005/07 y 2050. La producción en los países en desarrollo casi tendría que duplicarse.»

Ese es uno de los problemas globales dentro del cual estamos inmersos y que debemos enfrentar responsablemente. En Bolivia, ¿cómo lo estamos haciendo? Te comparto una investigación que nos ayuda. Al final, el enlace para leer el texto completo.

LA AMAZONÍA SAQUEADA: LAS RAÍCES DE LOS DELITOS AMBIENTALES EN BOLIVIA

«RESUMEN EJECUTIVO

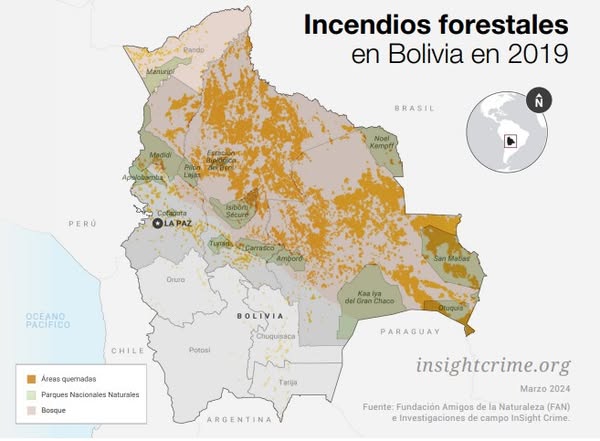

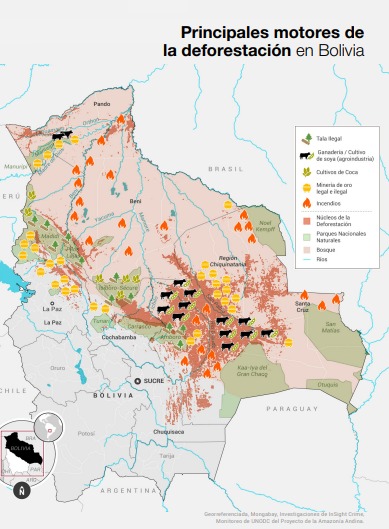

En Bolivia, los buscadores de oro cavan cráteres y envenenan los ríos del Parque Nacional Madidi, un tesoro natural que se extiende desde los Andes hasta el Amazonas. La agricultura intensiva, por su parte, está devastando los bosques del país, como la Chiquitania, el mayor bosque seco del mundo. Los incendios provocados, en su mayoría, para desbrozar ilegalmente se convierten a menudo en fuegos incontrolables que dejan detrás desiertos de tierra quemada.

Los 60 millones de hectáreas de la Amazonía boliviana, que abarcan parte de los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, concentran algunas de las zonas más biodiversas de la cuenca amazónica. Pero la Amazonía boliviana suele caer en el olvido, ya que otros países reciben la mayor parte de la atención internacional, aunque el país sólo es superado por Brasil en términos de pérdida de bosques.

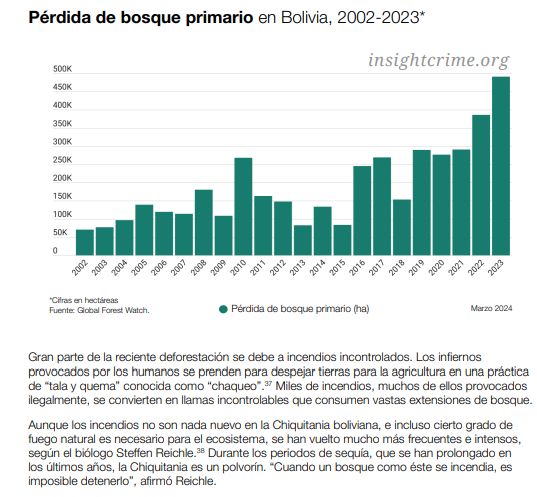

En 2022, Bolivia registró los niveles de deforestación más altos de su historia, con una pérdida total de 245.177 hectáreas de bosque primario, que equivalen al 12,4% de la deforestación de toda la Amazonía para ese año. Para ponerlo en perspectiva, las regiones amazónicas de Colombia y Perú, que juntas forman un territorio de unas 127 millones de hectáreas, es decir, algo más del doble que

Bolivia, representaron solo el 12,2%, según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una red dedicada al seguimiento de la deforestación en la región. La mayor parte de la deforestación de la Amazonía boliviana se debe a la extracción de oro y al desmonte generalizado de tierras para la agroindustria. En otros países amazónicos, estas actividades son ilegales o al menos están reguladas.

Bolivia, en apariencia, tiene leyes destinadas a frenar la destrucción ambiental. Pero la realidad es que los actores implicados en la deforestación no son perseguidos por el gobierno gracias a su poder e influencia. Las cooperativas mineras de oro, los cultivadores de soya y los ganaderos gozan de una indulgencia extraordinaria. Se aprovechan de los vacíos de poder, las lagunas jurídicas, las normativas incoherentes o contradictorias y

la escasa aplicación de las leyes, y utilizan medios legales e ilegales para reclamar vastas extensiones de bosque en beneficio de sus intereses económicos.

El ámbito de lo legal “es muy amplio, y la voluntad de hacer cumplir las leyes existentes es mucho menor que en otros países amazónicos”, afirmó Cecilia Requena, senadora del Partido Comunidad Ciudadana de Bolivia y presidenta de la Comisión de

Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente. “Al mismo tiempo, la ilegalidad significativa no está clasificada como crimen organizado”, afirmó Requena, quien ha sufrido agresiones físicas y amenazas durante sus viajes de investigación a la región Amazónica.

Gran parte del inmenso departamento boliviano de Santa Cruz, que abarca un tercio del país, arde cada año. Los especuladores talan y queman los bosques, a sabiendas de que la agencia gubernamental de titulación de tierras les otorgará más tarde concesiones. Los agricultores producen soya y carne de vacuno en las tierras deforestadas. Venden a comerciantes de materias primas cuya debida diligencia con sus proveedores es, en el mejor de los casos, limitada. Siempre ávidos de nuevas extensiones de tierra, los agricultores se adentran en la Amazonía de Bolivia, rodeando territorios indígenas e invadiendo reservas.»

Amazonía saqueada: raíces de los delitos ambientales en Bolivia